肝臓がん(肝細胞がん)の統計:患者数、罹患率、生存率など

肝臓がんには主に2つの種類があります。肝細胞がんと肝内胆管がんです。肝細胞がんは肝臓がんの90%以上を占めます。ここでは肝臓がん=肝細胞がんとして解説をします。肝臓がんは肝炎

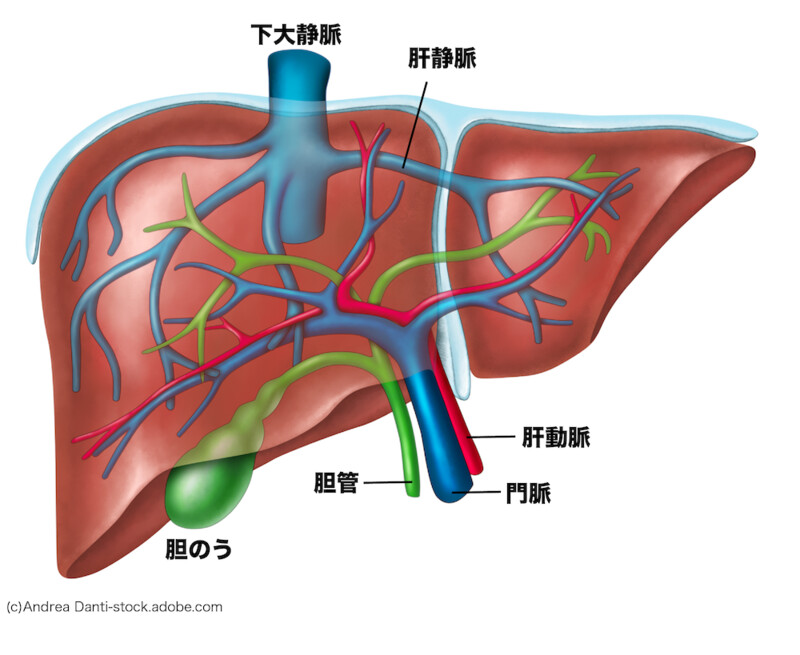

1. 肝臓とはどのような臓器か

肝臓は全身の中で最も大きな臓器で、成人では約1kgに及びます。右上腹部に位置し、周りには胃や十二指腸、胆嚢(たんのう)があります。

肝臓は常に多くの血液が流れているのが特徴です。大きな血管が3種類流れています。

- 門脈

- 肝動脈

- 肝静脈

門脈は腸で吸収した栄養を肝臓に届けてくれる血管です。肝動脈は肝臓に栄養や酸素を送り込む血管です。肝臓から出ていく血液は肝静脈に入って心臓に戻っていきます。

肝臓の中ではこの3種類の血管が複雑に枝分かれして無数の

肝臓に血管が多いのは肝臓の役割と関係しています。肝臓はたんぱく質をつくったり、体の中でできる老廃物を代謝したり解毒したりする役割があります。肝臓の役割は多様です。

肝臓の役割

肝臓は化学工場に例えられるほど多くの役割をもち、複雑な働きをしています。

- 代謝

- 解毒

- 胆汁の分泌

肝臓には腸で吸収された栄養が多く含まれた血液が流れ込んできます。肝臓では腸から送られてきた物質を変換して蓄えたり、複雑な物質を合成したり、逆に細かい物質に分解したりしています。この働きを代謝といいます。代謝機能が低下すると体に必要なタンパク質などが減っていきます。

体の中には栄養だけが入ってくるわけではありません。そのまま体内に溜まると体にとって毒になるようなものもあります。体にとって害になるものは肝臓で解毒されます。たとえば肝臓はアルコールや薬も分解します。

肝臓は胆汁と呼ばれる消化液を1日に500-800mL程度分泌しています。胆汁の色は濃い茶色です(体内で変質して緑色に変わります)。胆汁は小腸で脂肪が体の中に吸収されるのを助けます。また胆汁には

肝臓の再生能力

肝臓の特徴として臓器の再生能力の高さがあげられます。肝臓の一部を手術で切除しても肝臓の状態が良好であれば肝臓が再生することが知られています。ただし肝炎がおきて肝臓の機能が低下すると再生能力が落ちます。肝硬変になると肝臓の再生はほとんどできない状態になります。

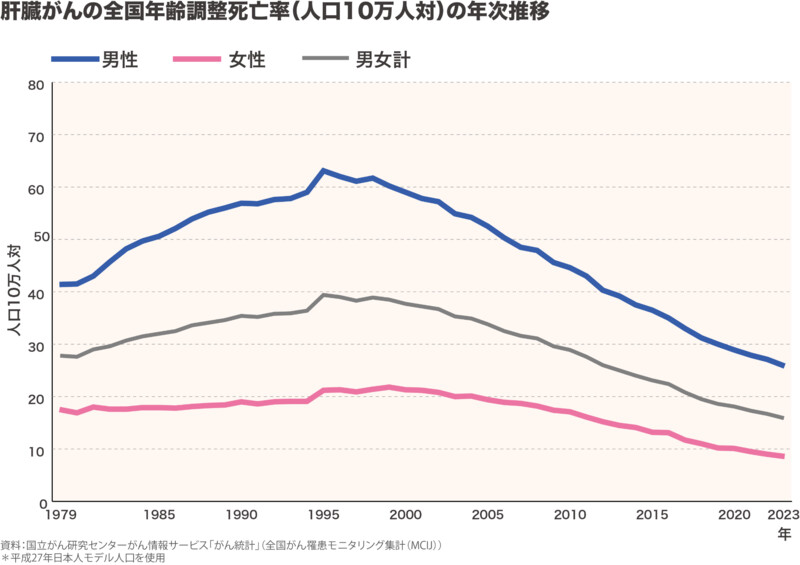

2. 肝臓がんがみつかる人の数

新たに肝臓がんと診断される人は年間で約35,000人です(「

また、年間約23,000人が肝臓がんで亡くなっています。

最近の変化をみると、肝臓がんにかかる人の数はここ30年で減少傾向にあります。これは、肝臓がんの最大のリスクであるC型肝炎・B型肝炎の治療が著しく進歩したことによると考えられています。

一方、C型肝炎やB型肝炎を原因としない肝臓がんが増えており、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)が新たなリスクと考えられています。MASLDは日常的にアルコールを飲まない人に見つかる脂肪肝で、肥満の人やメタボリックシンドロームの人がなりやすいことがわかっています(詳しくはコラム「【お酒を飲まなくても肝臓がんや肝硬変のリスクに】メタボの脂肪肝に要注意!」)。

参考文献

- 日本肝臓学会「肝がん白書(令和4年)」

- Tateishi R, Uchino K, Fujiwara N, et al. A nationwide survey on non-B, non-C hepatocellular carcinoma in Japan: 2011-2015 update. J Gastroenterol 2019; 54:367-376.

3. 肝臓がんの生存率

がんの生存率は

「がんの統計」では、がんの生存率をステージ1からステージ4に分けて集計しています。

【肝細胞がんの

| ステージ | 生存率 |

| I(1) | 56.3% |

| II(2) | 41.5% |

| III(3) | 14.8% |

| IV(4) | 4.2% |

ここで紹介する数値のもとになっているのは、2015年に肝臓がんと診断された人の生存率です。統計の性質上、今現在の治療による生存率を知ることはできません。がんの治療は日々進歩しています。現在の治療は統計上の生存率を上回ることもありえます。

肝臓がんの進行度に基づいてステージが診断された後には、どうしてもその生存率が気になると思います。しかしステージ分類は進行度を大きく4つに分けたものでしかありません。一人ひとりの顔が違うようにがんの状態も一人ひとり異なります。生存率は参考にこそなれど、絶対ではありません。大事なことは、自分の状態に向き合い日々の生活や治療に前向きに取り組んでいくことです。

なお、「がんの統計2021」までは「肝臓がん」の統計データの中に「肝細胞がん」と「肝内胆管がん」の両者が含まれていました。これらはいずれも肝臓の中にできるがんですが、がん細胞の性質が異なっており治療法も別々です。一般的に「肝臓がん」といった場合には「肝細胞がん」のことを指すことが多いのですが、今までの統計ではこれらがまとめて集計されていたことが問題でした。「がんの統計2022」からはそれぞれのがんの生存率データが別に示されるようになり、より理解しやすくなっています。

このページでは、主に「肝細胞がん」について説明します。肝内胆管がんについて詳しく知りたい人は、「肝内胆管がん(胆管細胞がん)とは?」で解説しているので参考にしてください。

4. 肝臓がんは早期発見できるか

肝臓がんは、早期にはほとんど症状がありません。そのため、症状をきっかけに早期発見することは難しいのが現状です。

肝臓がんは、慢性肝炎や肝硬変など、

5. 肝臓がんの種類

肝臓にできるがんには種類があります。まず大きくは肝臓から発生したものか(

肝臓から発生したがんを原発性肝がんといいます。原発性肝がんにはいくつかの種類がありますが、肝細胞から発生する「肝細胞がん」、肝臓の中を走行する

「全国原発性肝癌追跡報告調査」の最新版によると原発性肝がんのうち肝細胞がんは93.3%、肝内胆管がんは4.8%でした。このページでは肝臓がん=肝細胞がんとして解説しています。肝内胆管がんについては「肝内胆管がん(胆管細胞がん)とは?」を参考にしてください。

肝臓は他の臓器でできたがんが転移しやすい臓器でもあります。どこに発生したがんでも肝臓に転移することはあります。肝臓に転移したがんを「転移性肝がん」ということがあります。

肝細胞がん

肝臓には肝細胞という細胞があります。肝細胞はたんぱく質の合成、炭水化物、脂質の代謝、解毒作用など様々な役割を担っています。肝細胞がんは肝細胞ががん化したものです。肝細胞がんの主な原因は肝炎ウイルスの持続感染による慢性肝炎や肝硬変です。

肝内胆管がん(胆管細胞がん)

肝臓には「胆管」という胆汁が流れる管が張り巡らされています。胆管は「胆道」とも呼ばれます。肝内胆管がんは胆管の上皮から発生するがんです。肝細胞ががん化した肝細胞がんとはがん化する細胞が異なります。

肝内胆管がんの手術は肝細胞がんと同じく肝臓の一部をがんとともに切除します。一方で

その他の原発性肝がん

肝臓から発生したがんを原発性肝がんといいます。原発性肝がんのうち肝細胞から発生する肝細胞がん、肝臓の中を走行する胆管上皮から発生する肝内胆管がんの2つが99%以上を占めます。「全国原発性肝癌追跡報告調査」の最新版によると原発性肝がんのうち肝細胞がんは93.3%、肝内胆管がんは4.8%でした。

その他の原発性肝がんには以下のものがあります。

- 胆管

嚢胞 腺がん(たんかんのうほうせんがん) - 混合型肝がん

- 肝芽腫(かんがしゅ)

肉腫 - 未分化がん

いずれも原発性肝がん全体に占める割合は1%以下とかなり珍しい種類です。

大腸がんなどの肝転移(転移性肝がん)

他の臓器で発生したがんが肝臓に転移したものを転移性肝がんといいます。転移性肝がんの原因となるもので多いのは大腸がんです。多くのがんでは肝臓に転移をすると積極的に手術をすることはありませんが、大腸がんでは転移性肝がんを手術で切除することで生存期間が延びることが知られています。

大腸がんの肝転移については「大腸がんの肝転移」で解説していますので参考にしてください。

6. 肝臓がんは完治するか

肝臓がんはまだ進行していない早いステージで診断された場合には、手術や焼灼療法などの治療によって完治することもあります。完治とは、現時点で存在するがんが全て取り除かれること、そしてその後の

肝臓がんの完治を目指すうえで特に問題になるのは、治療後の再発です。再発は治療後1年以内が最も多いのですが、それ以降に再発が確認されることもあります。これは、肝臓がんが肝炎や肝硬変を背景として発生するためです。つまり、手術や焼灼療法で一度肝臓がんを取り除いても、肝臓そのものの病気が残っているとそこから新たながんが現れる可能性があるのです。特に肝硬変の場合は、その状態を劇的に良くすることは難しく、何度も肝臓がんが再発して治療を繰り返す人も少なくありません。

再発の不安を抱えながら検査を受け続けるのはつらいことです。しかし、肝臓がんは再発してもまた治療ができる病気です。諦めず根気よく治療しながら生活を続けることができます。

再発なく何年も無事に過ごした場合でも、「完治した」と安易に検査をやめてしまうのではなく、常に再発の可能性を念頭に置いて、定期的な受診を続けることが大切です。

参考文献

- 日本肝臓学会/編, 肝癌診療ガイドライン 2021年版

- 日本肝癌研究会/編, 原発性肝癌取扱い規約 第6版, 金原出版

- N Eng J Med.1996;334:693-699.