膵臓がんの手術:手術の方法や手術前後の過ごし方などの解説

膵臓がんの治療は、完治を可能とするのは手術療法しかないのが現状です。診断時に

目次

2. 膵臓がんの手術はどんなものがあるのか

3. 膵臓がんの状態を詳しく調べる手術:審査腹腔鏡

4. 膵臓がんの根治を目的とした手術:膵頭十二指腸切除術・膵体尾部切除術・膵全摘除術

5. 膵臓がんの根治が期待できない場合の手術:姑息手術

6. 膵臓がんに対して腹腔鏡手術は行えるのか

7. 膵切除後の合併症

8. 膵がん手術の入院中の経過について

9. 膵切除後の体の変化

10. 膵切除後の生活の注意点

11. 手術後の受診スケジュール

12. 膵臓がんで手術の代わりに放射線療法は行うことがあるのか

13. 膵臓がんに「免疫療法」は効く?

14. 膵臓がんは完治する?早期発見しても完治しない?

15. 膵臓がんの治療費用は?

16. 膵臓がんの名医はどこに?

17. 膵臓がんの診療ガイドラインはある?

1. 膵臓がんは手術で治療できるのか

膵臓がんが早期で発見された場合は手術が行われます。手術によって根治(

膵臓がんで手術を行える人の割合は20-30%と言われています。進行が早いため、手術前に画像診断では転移が見つからない状態でもすでに目に見えないほどの小さな転移が起きていることなどが予想されます。

2. 膵臓がんの手術はどんなものがあるのか

膵臓がんの手術は膵臓がんを根治するための唯一の治療です。

- 膵臓がんの状態を詳しく調べる手術:審査

腹腔鏡 - 膵臓がんの根治を目的とした手術

- 膵頭十二指腸切除術

- 膵体尾部切除術

- 膵全摘除術

- 膵臓がんの根治が期待できない場合の手術:

姑息手術 - 胆道バイパス術(

胆管 空腸吻合) 消化管 バイパス術(胃空腸吻合術)

- 胆道バイパス術(

それぞれは内容が異なるので、詳し説明します。

3. 膵臓がんの状態を詳しく調べる手術:審査腹腔鏡

審査腹腔鏡(しんさふくくうきょう)は検査に分類されますが、手術室で行われ、手術として説明される場合もあると思われるので、膵臓がんの手術として解説します。

膵臓がんを根治する唯一の治療は手術になります。膵臓がんの手術は、体への負担が大きく根治が期待できない場合は行わないほうが体力を温存するという観点からも重要です。手術が行えない場合は、すでに転移がある場合です。

審査腹腔鏡はお腹の中にがんが飛び散っているのか(播種)、肝臓に転移があるのかの判断が画像診断のみでは難しい場合に行います。審査腹腔鏡は手術室で行われます。いくつかお腹に小さな穴をあけて

審査腹腔鏡で転移が認められなかったときは、後日に仕切り直して手術を行う場合と、その場で開腹手術に移行して治療を行う場合があります。

4. 膵臓がんの根治を目的とした手術:膵頭十二指腸切除術・膵体尾部切除術・膵全摘除術

膵頭十二指腸切除術

膵臓十二指腸切除術は、膵頭部という場所に発生したがんに対しての根治(がんを体から取り除く)手術になります。英語のpancreaticoduodenectomyを略してPDとも言います。がんの手術は取り残しがないように行わなければなりません。がんの周りをできるだけ広く切除することで取り残さない確実性が向上します。

膵頭部にできたがんを広く切除するには隣接する胃の一部、十二指腸、胆管、胆嚢、空腸の一部を同時に切除する必要があります。

膵頭十二指腸切除術で切除する臓器は以下のものです。

- 膵頭部(膵臓の右半分)

- 胃の下半分(幽門側)

- 十二指腸

- 空腸の一部

- 胆管

- 胆嚢

さらに、膵臓の周囲の

最も重要な

膵体尾部切除術

膵臓の体部や尾部にできた

また、脾臓を摘出することで

膵全摘除術

膵全摘除術(膵全摘)は、

膵全摘除術では膵臓だけでなく以下の臓器を摘出します。

- 膵臓

- 胃の一部

- 十二指腸

- 胆嚢

- 胆管

膵全摘後には膵頭十二指腸切除術同様に、がんを摘出した後に再建が必要になります。胆管と空腸、胃と空腸を繋ぎ合わせます。膵臓の機能が全くなくなるので、膵臓が分泌しているホルモンなどを補う必要があります。

膵全摘後には次の両方が必要です。

- インスリンの自己注射

- 消化

酵素 の内服

膵臓は血糖値のコントロールを行うのに重要なインスリンを分泌しています。膵全摘を行うとインスリンが全く出ない状況に陥ります。インスリンが出ないままでは命に関わることも想定されます。手術の傷が回復した後はインスリンを自分で注射することなどが必要になります。

また、膵臓は消化酵素を分泌しています。膵臓の消化酵素は食べ物を消化することに重要な役割を果たしています。膵全摘後には消化酵素が出なくなるので食べ物が消化できなくなります。消化酵素は

さらに、膵体尾部切除と同様に脾臓を摘出します。脾臓を摘出した後には、肺炎球菌による重い感染症にかかる確率が上がります。そこで肺炎球菌ワクチンの接種を行います。

リンパ節郭清術

根治を目的にした手術では病気ができた膵臓を取り除くとともに、リンパ節郭清術も行なわれます。

隠れた

多くの臓器には所属リンパ節と言うものがあります。臓器から流れ出したリンパ液が最初にたどり着くリンパ節が所属リンパ節です。

がんのリンパ節転移は、がん細胞がリンパ液に乗って流れていくことで始まります。リンパ液はリンパ管という管を通ってリンパ節に到達します。がんが広がっていくときにリンパ管を破壊してリンパ管の中にがん細胞が入ります。がんがリンパ管に入り込むことをリンパ管侵襲と言います。リンパ管の中に入ったがん細胞はリンパ液と一緒に流れていきます。リンパ節はいわばリンパ液の関所の役目を担っています。がん細胞がリンパ液に乗って流れてくると、リンパ節で食い止められます。がん細胞がリンパ節に定着して増殖している状態がリンパ節転移です。

リンパ節転移があるとリンパ節が硬く大きくなります。ある程度大きくなったリンパ節転移は画像検査などでわかりますが、本当にリンパ節にがん細胞が入っているかどうかは取り出して病理検査をしなければ最終的な判断はできません。

リンパ節転移は隣り合ったリンパ節へと順々に広がっていく特徴があります。最初のリンパ節転移は所属リンパ節に発生します。そこで、治療的効果や診断的効果を狙ううえでは、所属リンパ節を郭清するのが有効な手段となります。

膵臓がんの所属リンパ節は図のようになります。

5. 膵臓がんの根治が期待できない場合の手術:姑息手術

姑息手術(こそくしゅじゅつ)とは、がんをすべて取り切る目的ではなく、がんが周りの臓器に影響することを避ける目的で行う手術のことです。

膵臓は20cmほどの長い臓器です。膵臓を3つの部分に分けて考えます。十二指腸に接した部分を膵頭部といいます。膵頭部にできたがんを切除する場合には膵頭十二指腸切除術を行います。膵頭部は十二指腸に接していたり、胆汁の流れてくる胆管にも接しています。このため膵頭部にがんが発生して進行した場合は、十二指腸や胆管に浸潤しそれぞれを閉塞してしまう可能性があります。十二指腸の閉塞は食物が流れなくなる腸閉塞を引き起こし、胆管の閉塞は胆汁の流れを妨げるために

膵頭十二指腸切除術を行おうと計画し手術を始めたものの、根治が期待できない要素(非切除因子)が発見されたときは手術をその時点で中止します。根治の可能性がないにも関わらず計画通り手術を続けることは患者さんにとって負担になるばかりです。

その際には、

膵頭部がんに対する姑息手術は胆道バイパス術と消化管バイパス術の2つがあります。それぞれについて解説します。

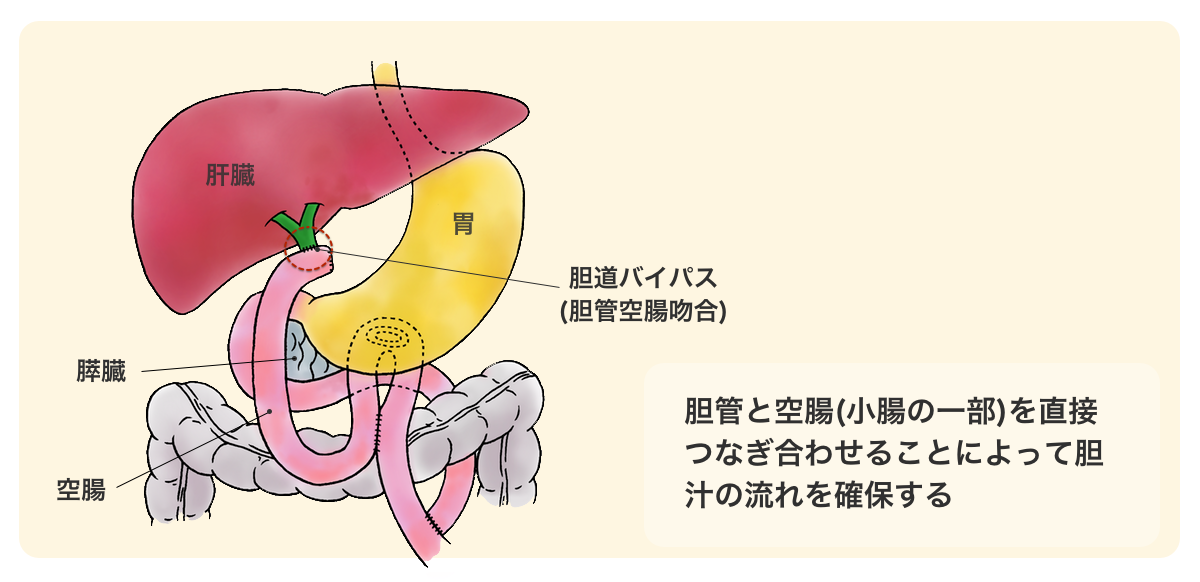

胆道バイパス術(胆管空腸吻合)

バイパスとは本来の道とは別の迂回路を形成することです。膵臓がんでも膵頭部という場所にがんができた場合は、胆汁が流れる胆管を閉塞してしまうことがあります。胆管の閉塞に対しては、通常は内視鏡で閉塞した管を内側から広げるような

胆道バイパス術は膵臓がんの根治手術を行おうと手術を始めたものの手術の途中で根治を期待できない状態であることが判明した場合に行われることがあります。

胆道バイパス術は胆嚢(たんのう)を摘出し、総肝管と十二指腸の先である空腸とつなぎ合わせることで胆汁の流れを確保することで、胆汁の流れがうっ滞することにより起こる黄疸を回避することを目的とします。

消化管バイパス術(胃空腸吻合術)

バイパスとは本来の道とは別の迂回路を形成することです。消化管バイパス術は、固形物や液体の流れを正常に維持するための方法です。消化管とは口から胃・腸を通って肛門まで食べ物が通過していく通り道のことです。特に胃と空腸(小腸の一部)の間でバイパスを行うことがあります。

十二指腸は胃と空腸の間にあります。膵臓がんは大きくなると十二指腸を圧迫し、閉塞する可能性があります。膵頭十二指腸切除術が行えない場合は、十二指腸の閉塞がなくてもその後の閉塞を予防するために胃と空腸を繋ぎ合わせる消化管バイパス術を行います。胃空腸吻合術(いくうちょうふんごうじゅつ)と言うこともあります。消化管バイパス術を行っておけば、十二指腸が閉塞したとしても、食事が小腸に流れ込むことができる可能性が高くなります。

十二指腸の閉塞に対しては、内視鏡による治療も可能です。内視鏡で、狭くなった十二指腸を広げるステントを留置する治療も行えます。

6. 膵臓がんに対して腹腔鏡手術は行えるのか

腹腔鏡手術は多くのがんの手術で取り入れられており、多くのメリットがあるとされています。腹腔鏡手術の最大のメリットは傷が小さくなることです。手術の後に体を動かすことには多くのメリットがあります。

以前は手術後には安静することが最良の過ごし方と考えられていましたが、現在は術後無理のない範囲で体を動かすことで腸閉塞や肺炎などの合併症が減ると考えられています。

膵臓がんに対する腹腔鏡手術は、ある一定の基準を満たした施設では

腹腔鏡手術には体への負担が少なく入院期間が短くなる可能性があります。しかしながら、どんな手術でも合併症はつきものです。新しい技術で手術を行えば必ず良い結果を保証してくれるということではありません。腹腔鏡手術について興味をお持ちであれば、その長所短所をしっかりと理解した上で選択していくことが重要です。

7. 膵切除後の合併症

膵臓がんの手術ではがんを取りきるためにいくつかの臓器を切除する必要があります。また、がんを切除した後に膵液、胆汁、消化された食べ物の流れを新たに作り直す必要があります。膵切除後は術式により異なりますが、いくつかの合併症が発生します。

膵液瘻

膵臓は膵液という消化液を作り分泌します。膵液は食べ物の消化吸収を助ける役割を果たします。膵臓がんを取り除いた後には、膵液がちゃんと食べ物に混ざるように、膵管と小腸(空腸)をつなぎ合わせる必要があります。このため膵管と小腸を糸で縫い合わせます。

手術の後で、膵管と小腸を縫い合わせた部分のくっつきが悪く膵液が漏れ出ることがあります。これを膵液瘻(すいえきろう)と言います。膵液は体を溶かすことがあります。血管の壁を溶かして出血の原因にもなります。膵液瘻が発生した場合は、膵液を体に溜まり続けたままにしておくことは危険です。このために膵液を体の外に抜くための管を挿入することもあります。

膵液瘻は程度によりますが、治るまでに時間がかかることがあります。十分に治るまで管は体の中に入れておき徐々に短くするなどの方法をとります。

術後腹腔内出血

膵液瘻や腹腔内に感染を起こした後に

創部感染

創部(そうぶ)とは手術で切った傷のことです。手術ではお腹を切開します。手術中から

創部感染が起こると、傷を開放したりして

胆管炎

胆管炎は、膵臓がんの手術の中でも特に、膵頭十二指腸切除術で起きる合併症です。膵頭十二指腸切除術では、胆嚢と胆管を切除します。この後に小腸(空腸)と胆管を繋ぎ合わせる必要があります。細菌が多く存在する腸液が胆管に逆流して胆管に炎症が発生することがあります。

胆汁漏

膵頭部がんを切除する膵頭十二指腸切除術で膵臓とともに胆嚢と胆管を同時に切除します。胆嚢は胆汁を一時的にためておく場所です。胆管は胆汁が流れていく管です。膵頭十二指腸切除術後は、胆汁の流れを再度作り直す必要があります。胆管と空腸をつなぎ合わせることを行います。胆管と空腸は糸で縫い合わされます。まれに胆管と空腸がしっかりとくっつかずに、胆汁がお腹の中に漏れ出ることがあります(胆汁漏)。胆汁は刺激性の強い物質なので強い腹痛の原因になります(胆汁性腹膜炎)。胆汁漏がわかったときにはまず胆汁を体の外に出す管を挿入し胆汁性腹膜炎を改善するようにします。

胃排泄遅延

膵頭十二指腸切除術は、胃の一部を同時に切除します。手術の後には、胃の動きが悪くなることがあり、胃液や食物が胃の中に長く留まってしまうことがあります。胃の内容物が留まり続けると気分が悪くなったり嘔吐の原因になります。胃排泄遅延のはっきりとした原因はまだ不明な部分がありますが、下記のようなものが原因として考えられています。

- 十二指腸切除に伴い胃の運動を促す消化管ホルモンが減少する

- 手術中にいくつか血管を切離しなければならないので、胃の血流が悪くなる

- 胃を切除する際に同時に迷走神経を切離する

- 胃の形が変わる

胃排泄遅延の程度がひどい場合は一度食事を止めて胃を休めることが必要になります。程度によっては入院が必要になることもあります。胃排泄遅延は幽門輪温存膵頭十二指腸切除術で発生数が多いという報告もあります。

縫合不全(胃-空腸吻合)

膵頭十二指腸切除術は、がんを切除した後に小腸(空腸)と胆管、膵臓、残った胃をつなぎあわせることが必要になります。胃と空腸の縫合がうまくいかないと、食べたものや胃液などの消化液が繋ぎ合わせた場所から腹腔に漏れ出ることがあります。

消化液などが漏れることで、腹膜炎という危険な状態に陥ることが想定されます。縫合不全が見つかった場合は消化液を体の外に出す(

腸閉塞

腹部の手術を行うと一定の確率で腸が動かなくなる腸閉塞という合併症が発生します。腸閉塞にはいくつかの分類があります。

手術の後に起こるのは麻痺性腸閉塞です。手術による影響が腸管に及び、腸が動きを止めてしまうことが原因になります。一番気を付けなければならい腸閉塞は絞扼性腸閉塞になります。絞扼性腸閉塞とは腸が捻れて腸管への血流がなくなり腸が

8. 膵がん手術の入院中の経過について

この章では、手術室看護師の経験がある筆者が、手術前から手術後までに行われることや、患者さんに気を付けてほしいことを詳しく説明します。

手術前

膵臓がんの手術は大掛かりです。手術の後の行動などをしっかりと把握しておくことは重要です。手術には恐怖心がつきまといます。外来や入院後に手術について説明があると思います。そのときには手術についてしっかりと理解しておくことが恐怖心に打ち勝つ役に立ちます。

説明が始まる前に聞いておきたいことをメモにまとめておくと、難しく感じる手術の説明も落ち着いて聞くことができるかもしれません。

手術前は意外にもやることが多く、なかなか時間を見つけることが難しいかもしれませんが、できればご家族も一緒に、看護師などのスタッフから聞ける話を自分の物にしておきたいところです。

一生のうちに、手術を受ける機会はそう何度もあることではありません。初めての手術が膵臓がんの手術になったという人も少なくないでしょう。手術に対するイメージをあらかじめ明確にすることで、医療スタッフからの説明も理解しやすくなり、それが手術に対する不安や恐怖を和らげるはずです。手術をより具体的にイメージできるよう、手術について少し詳しく解説したいと思います。

手術室の中ってどんなところ?

手術室の中の様子について解説します。

手術室は基本的に、より清潔な状態を保つために、外部から遮断された閉鎖的な空間になっています。施設の規模によって差はありますが、比較的大きな施設では手術部内にいくつかの手術室が併設されており、複数の手術を同時進行できるようになっています。

手術室の中へ入るまでの移動には、徒歩、車椅子、ストレッチャー(移動用の小さいベッド)、病室のベッドなどの方法があり、病状や身体状況やその他の必要性に応じて選択されます。手術室に向かう前に、服を着替えることが多いです。手術室に入って麻酔がかかってから服を脱がされます。着替えの手順は施設などによって違う場合もあります。

手術室の中に入ると、まず目に入ってくるのが手術台です。手術台とは、手術専用のベッドです。その周りには手術に必要な医療機器が数多く置かれています。天井には無影灯(むえいとう)と呼ばれる手術専用のライトが備え付けられており、手術台に仰向けに寝ると視界に入ってきます。

室内では、手術に関わる複数人のスタッフが室内で手術の準備を進めています。医師や看護師だけでなく、臨床工学技士や放射線技師など、手術に応じて必要な専門スタッフが携わります。人が思いの外多くてびっくりするかもしれませんが、いきなり何かをされることはありません。必ず「…をしますね」と教えてもらえるので安心してください。

どんなスタッフが、どんな役割を担っているの?

どのような医療スタッフが、それぞれどのような役割を担って手術チームが構成されているのでしょうか。

まず、手術に医師は不可欠です。医師は医師でも、執刀医(手術を行う医師)や、必要に応じて麻酔科医(麻酔をかける医師)など、各々専門的な役割を担います。執刀医以外にも、手術の助手として複数人の医師が手術に参加します。

続いて、手術には看護師も不可欠です。手術の規模や施設の規模にもよりますが、開腹手術の場合には2名以上の看護師が携わります。看護師には、主に2つの役割があります。

1つは直接介助、もう1つは間接介助という役割です。それぞれどのような役割を担っているのでしょうか。

直接介助は、「器械出し看護師」「手洗いナース」など様々な呼び名があります。主な役割は、手術に必要な器械を準備し、医師に渡したりすることです。よく医療ドラマなどで見られる手術シーンで「メス!」と執刀医に言われてメスを渡す人が直接介助の看護師です。医師と同様に清潔なガウンと手袋を装着し、医師の横で一緒に手術部位を見ながら介助します。

一方、間接介助は「外回り看護師」などと呼ばれ、手術を周りからサポートします。具体的には、患者さんの状態の観察や処置、手術の進行に合わせた必要物品の準備、麻酔の介助、出血量のチェックなど、多岐にわたるサポートを行っています。

直接介助も間接介助も、患者さんが安全安楽に手術を受けられ、手術の傷以外に傷をつけずに無事手術を終えるという目標に対し、それぞれ違った角度からサポートしています。

手術に使われる手術用器械や物品の話

手術が安全に迅速に進められるために、事前準備は念入りに行われます。

手術では多種多様な道具が使われていますが、これらの道具は、手術開始までに器械出し看護師(直接介助)が準備をします。どのような道具を使って手術が行われるのか、ほんの一部ですが簡単に解説します。

- メス、ハサミ

- 手術において、切るという作業は必要不可欠です。例えば皮膚や取り除く臓器を切る時に使われるのがメスやハサミです。それぞれ、様々な形状があり、必要に応じて使い分けられています。

- ピンセット

- ピンセットは、「つまむ、はさむ」という用途で使われます。例えて言うとステーキを切る時を想像してください。ナイフだけでは肉が動いてしまって切れません。肉を押さえるためにフォークを使います。いわばピンセットはフォークのような役割を果たします。何かをする時にそれをつまんだりはさんだりして補助するための道具です。

- 針、糸

- 多くの場合、切ったところは縫う必要があります。縫うというとお裁縫を想像すると思います。要領は同じです。手術用に使いやすいように作られた針や糸を使い、お裁縫のように縫います。針も糸も、多種多様な素材や形状、大きさのものが使われています。

- 電気メス

- 電気メスとは、その名の通り電気の力で切るメスです。電気メスは、体内のあらゆる組織に用いられます。電気メスは開腹の手術には欠かせない道具です。電気メスには、「切開」と「凝固」という作用があり、切るだけでなく血液の凝固、つまり止血の作用があります。

ここで解説した道具たちはほんの一部にすぎません。もっと膨大な種類の道具が使い分けられて手術が行われています。

術前訪問って何?

ここまで手術室内に関する解説をしてきましたが、手術室以外でも手術のサポートは行われます。そのうちの一つに、術前訪問があります。

術前訪問とは、看護師が手術の前に手術を受ける患者さんと面会して、事前に説明や確認を行うものです。主に以下のような内容についてお話しします。

- 自己紹介

- 当日の流れの説明

- 必要事項(

アレルギー の有無、喫煙の有無、皮膚のトラブルの有無など)の確認 - 手術によって起こり得る事象(長時間の同じ体勢による床ずれの発生、関節痛の出現など)の説明

手術の内容や患者さんの身体状況などに応じて臨機応変に内容が追加されます。

上記以外に、施設によっては有線放送で音楽を選んで聞けたり、CD等の持ち込みが可能な場合もあるため、患者さんに希望を聞くこともあります。

手術前の患者さんから受ける、よくある質問

術前訪問で患者さんにお会いすると様々な質問を受けますが、ここでよくある質問とそれに対する回答をいくつかご紹介します。

Q1.手術はどのくらいの時間がかかりますか?

A1.手術時間は術式(手術の方法、手術内容)によって異なります。予定手術時間は事前に伝えられますが、状況により延長したり早く終わったりします。また、単純に手術時間だけでなく、手術前の麻酔をかける時間や手術の準備をする時間、また、術後の処置や麻酔から目が覚めるまでの時間などが必要なため、予定手術時間よりもおおよそ1時間、もしくはそれ以上必要になります。

Q2.麻酔が効かないことってありますか?

A2.基本的にありません。麻酔に対する効きやすさなどに個人差はありますが、麻酔の効果が出ずに痛いままに手術を行うことは絶対にありません。

Q3.

A3.基本的にありません。麻酔薬の使用を終了すれば、目が覚めて意識が戻ってきます。原則としては手術室の中で目が覚め、呼吸が安定したのを確認されてから手術室を退室します。ただし、手術内容や患者さんの状態など必要に応じてあえて麻酔が効いたまま手術室から退室し、集中治療室に移動する事はあります。

Q4.終わった後痛いですか?

A4.手術によりますが、たいていの人で痛みはあります。しかし、痛みを無理に我慢する必要はありません。鎮痛剤などを使用して痛みのコントロールができるので、痛みが辛い場合は医療スタッフに我慢せず教えてください。

手術を受けるにあたって知って欲しいこと

手術を受けるにあたって様々な事前準備が必要です。必要な準備とその理由について解説します。

■禁煙

喫煙者は、手術前後の禁煙が必要です。喫煙は手術に様々な障害をきたします。例えば、タバコの影響で痰の量が増え、全身麻酔の呼吸管理に支障をきたします。最低でも事前に1ヶ月以上、可能な限り長い禁煙が必要です。

■入れ歯を外す

入れ歯を使用している人は、必ず術前に外してください。入れ歯をつけたままだと、全身麻酔の気管内挿管(呼吸を助けるチューブを口から気管に入れる処置)に支障をきたしたり、入れ歯が落っこちて喉の奥に入ってしまうなどの恐れがあります。

■爪の装飾をとる

マニキュア、ジェルネイル、付け爪など、爪の装飾品は取ってください。手術中は、体の状態を観察するために、血圧、心拍数など様々な項目のモニタリングをします。その中に、血中酸素飽和度(けっちゅうさんそほうわど)という項目がありますが、これは呼吸機能が正常に働いているかを観察する項目です。このモニタリングは、爪に専用の器械を装着して爪部分の動脈をセンサーで透かして測定するため、爪に装飾が付いていると正常な数値が測定できない場合があります。

■アクセサリーを外す

アクセサリー類ははずしてください。例えば、指輪は電気メスの使用により指をやけどしてしまう可能性があるなど、様々な原因で患者さんを傷つける原因となり得るため、必ず外してください。どうしても指輪が外れないなどでお困りの場合には、事前に医療スタッフにご相談ください。

手術前に医療スタッフから受ける説明や注意点などは、安全にスムーズに手術を受けるためにとても重要です。疑問点は積極的に質問し、理解した上で手術を迎えてください。

手術から逃げたくなったら思い出して欲しい事

ここまで手術前に知っておくと良い項目をいくつか解説してきました。ここでは、手術を受ける患者さんの精神面に着目したいと思います。

手術を受ける事になり、一度は手術を受けようと決心しても、手術を実際に受けるまでの期間で様々な心の変化が起きる事が考えられます。

本当に手術を受けるべきなのか?

他に治療法があるのでは?

手術中に何かあったらどうしよう?

一度は決心したけど、やっぱり怖い。

様々な思いが出ては消え、不安定な心境が続くかもしれません。もしかしたら手術から逃げ出したくなってしまう事もあるかもしれません。

そんな時、ひとつ思い出して欲しいことがあります。

様々な職種の医療スタッフが患者さんと関わりますが、皆手術を受ける患者さんがより安心、安全、安楽に手術を受けることができ、無事手術が終わって回復することを願ってサポートしています。

もし患者さんが誰にも相談できずに人知れず悩み、苦しんでいるとしたら、医療スタッフにとってこんなに残念なことはありません。もちろん家族や友人などに相談するのも良いと思います。しかし、医療スタッフは専門的な知識を持ち、多くの事例を経験しているからこそ、話を聞くだけでなく必要に応じて説明を加えたり、認識の誤りを修正するなど、疑問や不安を取り除くサポートができると思います。忙しそうだから話しかけづらいなどと気を使わず、逃げたくなる原因や不安の要素がはっきりせずとも、気軽に話しかけてその思いを教えて下さい。また、膵がん患者の会などのコミュニティもありますので、それらを活用するのも良いかもしれません。少しでも不安が取り除かれた状態で手術に臨めるようスタッフは願っています。

手術後

朝から手術が始まったとして、終わるともう夕方かもしれません。手術室に入って麻酔がかかり、意識が遠のいたと思ったら次の瞬間には「手術が終わりましたよ」という声で目覚めることになると思います。

手術の当日の夜はなかなか眠れないと思います。時計を何度も見て、なかなか時間が過ぎていかないことに驚く方もいます。手術当日はとにかくじっとして体を休めることに専念します。

手術後、1日目には検査結果などから問題ないと判断され、立位(立ち上がる)など最低限の動きを許可されることもあります。無理せずに少しずつ体を動かすことが重要です。いきなりは体が言うことを聞いてくれないものです。病院によっては

一般病棟では少しずつできる範囲で身の回りのことをやっていくことが体を回復させる近道です。まだドレーンなどの管がつながったままなので、無理は禁物です。その後順調であれば、少しずつ体の調子が上向いてきて管も一つ一つ外れていきます。

この時期までくれば少しずつ回復が実感できてきて、自信も出てくるかもしれません。無理は禁物ですが、少し負荷がかかる程度には病棟の中を歩いたりしてみてもよいでしょう。食事が始まっていれば、ゆっくりと食べるようにしてください。食事をたくさんとったからといっていきなり体力が回復するわけではありません。食欲がないのに無理に食べる必要はありません。むしろ食欲がないことは体の異変を知らせるサインかも知れません。体調が少し変だなと思った場合には、担当医に積極的に聞いて不安を解消してください。

退院が近づいてきたら、退院後に注意するべきことをしっかりと質問して確認しておくことをお勧めします。退院日が決まったらその後の治療(抗がん剤治療)などについても理解を進めておくと治療に入っていきやすいと思います。

9. 膵切除後の体の変化

膵臓がんの手術をした後の体には変化が起こります。何があるかは手術の方法で異なります。手術後の食事や血糖値などを中心に解説します。

下痢

膵臓がんは周囲に浸潤(広がっていくこと)しやすい傾向にあります。膵臓がんが浸潤しやすいものに上腸間膜動脈神経叢と腹腔神経叢があります。神経叢(しんけいそう)というのは神経の束です。上腸間膜動脈神経叢と腹腔神経叢は腸の運動をコントロールし、食べ物を正常に消化させる役割があります。膵臓がんを切除するとき、これらの神経ごと切除せざるをえないことがあります。その場合、腸の運動がうまく調整できなくなり下痢を起こすことがあります。

下痢に対して通常は下痢止めで対応できることが多いですが、時間をおいても治らない、よくなる気配がみえないといった場合は医師に相談することをお勧めします。自分でできる下痢対策としては、刺激物の摂取をできるだけ避ける、脂肪の多い食事をできるだけ避けるなどがあります。

糖尿病

膵臓はインスリンという物質を分泌する臓器でもあります。インスリンは血糖値を下げる役割を果たしています。インスリンの量が減ると血糖値が上昇し糖尿病になることもあります。膵臓がんに対して手術を行った場合は、血糖値に十分注意を行うことが大事です。

胃のむかつき

膵頭十二指腸切除術後は、胃に流れこんだ食べ物や胃液が長く胃に留まることがあります。胃排泄遅延と言います。胃排泄遅延が起きると強い酸性物質である胃酸が長く胃に留まるために胃に負担がかかります。これが長時間続くと胃が荒れたりすることがあります(胃炎)。胃炎の対処法としては、胃薬を内服することで症状の軽減などが期待できます。

10. 膵切除後の生活の注意点

膵臓がんの手術を行った後にはある程度膵臓が失われています。同時に胃の一部や胆嚢、胆管が切除されていることも想定されます。ともなって生活上の注意が必要になります。膵臓がん手術後の体の変化に注目して解説します。

食事

膵臓がんの手術後は、膵臓の消化酵素を出す機能が低下したり胃の一部がなくなったりしているため、手術前と同じ様に食事を行える訳ではありません。

食事の際には次のような注意が必要です。

- 消化のよい食事を選ぶ

- 食事の量は少なめで、回数を多くする

- 脂分はできるだけ控える

- コーヒー、紅茶などのカフェインは控えめにする

- 唐辛子などの刺激物(香辛料など)もなるべく避ける

- アルコールはできるだけ控えてどうしても飲みたいときには医師に相談を

- タンパク質を多く摂取する

膵臓がんの手術後は一度に多くの量を食べることはいい考えではありません。栄養は必要ですが、食事の量が多すぎて腸閉塞の原因になったりすることもあるので、量よりは回数を増やすことをお勧めします。カフェインや香辛料も極力避けておいたほうが無難とも言えます。また膵臓からは脂肪を吸収しやすくするための消化酵素も分泌されます。膵臓が失われることで脂肪を吸収する力が低下します。吸収されない脂肪は下痢の原因にもなります。

食事で最も大事な栄養素としてタンパク質があります。タンパク質は人間の筋肉などを作るのに重要です。手術の後には筋力が低下していることがほとんどです。良質なタンパク質の摂取は手術前の体の動きをとりもどすことにも有利に働きます。

体の動き

手術後には体力が落ちていることを実感されると思います。膵臓がんの手術は大掛かりな手術になるので、入院期間も長期に及ぶことがあります。入院期間はどうしても体を動かす機会が少なくなります。退院後は身の周りのことをするのも大変だと思います。焦らずに地道に少しずつ体の動きを取り戻していくことが重要です。

血糖値

膵臓からはインスリンという血糖値を下げるホルモンが分泌されています。インスリンは血糖値を下げる働きを持ちます。膵臓がんで膵臓を切除すると膵臓の機能が低下することは避けられません。手術前にはインスリンなど必要がない人でも手術後にインスリンが必要になる場合があります。

11. 手術後の受診スケジュール

手術の後には血液検査で

手術の後の経過観察は施設によって異なる場合があります。ここでは術後の経過観察の一つの例を紹介します。

| 検査法 | 腫瘍マーカー | 画像検査( |

| 検査の間隔 | 3か月ごと | 手術後2年以内は3か月ごと、手術後2年以降は6か月ごと |

膵臓がんの腫瘍マーカーとしてCA19-9というものが主に用いられます。

造影CT検査は造影剤という薬剤を体に注射して行う検査です。造影剤が使えない場合は通常のCT検査のみの検査を行います。

造影剤を使用できないのは、腎臓の機能が低下している場合、造影剤に対してアレルギーが過去にあった場合、喘息がある場合などです。

再発が発見された場合は抗がん剤治療が行われます。

12. 膵臓がんで手術の代わりに放射線療法は行うことがあるのか

膵臓がんを根治する方法は、手術によってがんを取り除くことです。しかしながら手術を行えない場合は、放射線療法により治療を行うことがあります。放射線療法では根治を期待することができませんが、

放射線療法(化学放射線療法)はいつ使う?

膵臓から離れた場所に転移がなくても血管などの重要な臓器に対して激しく浸潤している場合には手術を行うことができません。膵臓がんが腹部の神経に浸潤すると上腹部痛や背部痛が症状として現れます。手術はできなくても、がんに対して放射線を照射することで痛みを緩和する効果が期待できます。

また放射線療法と同時に抗がん剤を投与すること(化学放射線療法)で放射線療法の効果が増強されることや、目に見えない小さながんに対する効果が期待できます。放射線療法は狙った場所だけを治療する方法です。どこにあるかわからない小さながんを攻撃するには、全身に抗がん剤を行き渡らせることが効果的と考えられます。

骨転移に対する治療

骨転移に対して放射線療法を使う場合もあります。

膵臓がんは診断時に転移がある状況で発見される割合が高いです。膵臓がんが骨に転移することは割合にして5-20%とされています。

骨転移の問題点は、痛みがあること、骨折しやすくなることなどです。骨転移に対しては、鎮痛剤とともに放射線を照射することで痛みを緩和したり骨折の危険性を下げたりすることができます。

13. 膵臓がんに「免疫療法」は効く?

膵臓がんに対して「免疫療法」の効果が科学的に証明されたことは現在のところありません。

免疫療法について説明する前に標準治療について説明します。標準治療という言葉の響きからは「平凡な治療」「並の治療」というイメージを持つかもしれませんが、そうではありません。標準治療は科学的な検証を経て最も治療効果が高いと考えられる治療のことです。効果がはっきりしているものは多くの人に推奨できるので「標準」になるということです。膵臓がんの標準治療は手術が可能であるならば手術によるがんの切除、転移があるなどの理由で手術ができない場合には抗がん剤治療です。

しかしながら世の中にはあたかも標準治療を上回るような言い回しで宣伝を行う治療法がいくつも存在します。その中には「何千例を治療しました」と謳う治療法もありますがそれには疑問を抱かざるを得ません。本当に優れた治療があるのならば、すでに標準治療として普及しているはずです。

自らの免疫力を高めて治療効果を発揮すると宣伝している「免疫療法」はその代表です。現在のところ膵臓がんに対して効果があることを科学的に証明された免疫療法は存在しません。

もちろん今後、膵臓がんに効果のある免疫療法が登場してくる可能性はあるとは思います。そのときにはこの治療は標準治療なのかということを確認することを忘れないようにしてください。治療が上手くいかないときに優しい言葉をかけてくるのは、本当にあなたのためを思って声をかけてくれる人ばかりではないのです。

14. 膵臓がんは完治する?早期発見しても完治しない?

膵臓がんは

下に

| ステージ(UICC 第7版) | |

| I(1) | 53.4 |

| II(2) | 22.2 |

| III(3) | 6.1 |

| IV(4) | 1.5 |

参照:「がんの統計2022」

膵臓がんのステージは膵臓でのがんの状態、所属リンパ節への転移の有無、膵臓から離れた場所への転移の有無を基準にして決めます。ステージごとの生存率は上の通りです。早期の発見が生存率の向上に重要なことがわかります。

しかしながら、膵臓がんでは早期で手術できても一定の割合で再発する点に注意が必要です。早期で治療が行えることは、完治する可能性が高まることを意味します。しかし、手術がうまくいったとしても、「これで完治した」と確かめる方法はありません。経過観察中にも常に再発に関しては注意が必要です。

15. 膵臓がんの治療費用は?

膵臓がんの治療費は入院期間などによって異なるので、費用の大まかな目安になります。

| 治療法 | 費用(3割自己負担の額) |

| 膵頭十二指腸切除術 | 約70-90万円前後 |

| 膵体尾部切除術 | 約40-55万円前後 |

| 抗がん剤治療 | 4週間あたり約10万円前後 |

膵臓がんの手術では膵液瘻(すいえきろう)に代表される合併症が起きることが多く、最短の入院期間で退院できる人は多くはありません。起こった合併症の種類によって入院期間などが大きく変わります。費用も表の額より多くなることがあります。抗がん剤を使うときは、使用する薬により費用は変わってきます。

膵臓がんの治療費はかなり高額になりますが、高額療養費制度を利用することで、医療費を抑えることが可能です。ほかにも治療中のお金をサポートする公的助成制度がありますので、詳しくは治療を行っている施設の相談窓口や、がん相談支援センターに問い合せてください。

高額療養費制度について以下で紹介します。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、家計に応じて医療費の自己負担額に上限を決めている制度です。

医療機関の窓口において医療費の自己負担額を一度支払った後に、月ごとの支払いが自己負担限度額を超える部分について後で払い戻しがあります。払い戻しを受け取るまでに数か月かかることがあります。

たとえば70歳未満で標準報酬月額が28万円から50万円の人では、1か月の自己負担限度額が80,100円+(総医療費-267,000円)×1%と定められています。それを超える医療費は払い戻しの対象になります。

この人の医療費が1,000,000円かかったとします。窓口で払う自己負担額は300,000円になります。この場合の自己負担限度額は80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円となります。

払い戻される金額は300,000-87,430=212,570円となります。所得によって自己負担最高額は35,400円から252,600円+(総医療費-842,000円)×1%まで幅があります。

高額療養費制度について詳しくは厚生労働省のウェブサイトやこちらの「コラム」による説明を参考にしてください。

16. 膵臓がんの名医はどこに?

名医の定義はありません。医師と患者の関係も人間同士の関わりなので、出会った医師を名医と呼べるかどうかは患者さん自身の考え方も大きく影響します。つまり名医はその人によって異なると考えられます。ここでは具体的な病院や医師の名前を挙げることはしませんが、膵臓がんの名医に出会う方法を考えてみたいと思います。

膵臓がんを根治する(がんを体からなくす)には、手術が唯一の手段です。膵臓がんであることが分かったら、手術ができるかどうかが鍵になります。膵臓の手術は難易度が高く、手術後の合併症も深刻なものが多いです。

もし今、主治医の先生がいて信頼できると考えているならば、その医師に手術をお願いするのもいいと思います。

今、手術をする場所などで悩んでいる場合は、日本肝胆膵外科の定める高度技能専門医という制度を参考にしてみるのは価値ある方法かもしれません。高度技能専門医は学会が定める肝臓・胆嚢・膵臓に関する難易度の高い手術に精通している医師に対して認定されたものです。高度技能専門医は、日本肝胆膵外科学会のHPで施設名などが公表されています。

医師選びは重要ですが、どこで手術を行うかを極力早く決めて手術を受けたほうが治療の効果が高いと考えられます。適切な情報を見極め決断を行うことが重要です。

17. 膵臓がんの診療ガイドラインはある?

膵臓がんの診療ガイドラインは日本膵臓学会、NCCN(全米総合がん情報ネットワーク)など各学会が作成したものが存在します。

日本膵臓学会による膵臓がんの診療ガイドラインは2019年に最新刊が発刊されています。

ガイドラインは治療の助けになりますが、ガイドライン通りに治療を行うことが全て正しい訳ではありません。その時々、患者さんの状態はひとりひとり異なることを考えに入れるべきです。また、ガイドラインにはまだ反映されていない新しい知見が役に立つ場合もあります。